Preambul:

Para munsyi, penulis, pengarang, pujangga, penyair, dan sastrawan ternyata meninggalkan legasi bukan hanya buku. Melainkan juga rumah yang dibangunnya untuk keabadian. Namanya pun merupakan predikabilia siapa dia ingin dikenang. Korrie Layun Rampan misalnya, Rumah Sastra. Taufik Ismail “Rumah Puisi”. Masri Sareb Putrta “Rumah Penulis”. Yansen TP “Batu Ruyud”. Dan masih banyak contoh.

Ini adalah serial pertama tulisan tentang rumah para pujangga itu.

Vita brevis, ars longa –hidup itu singkat, tapi seni abadi.

Demikian pepatah petitih dalam aksara Latin. Dan aksara itu pun genap, dalam diri “Kardinal Sastra Indonesia”, Korrie Layun Rampan (KLR).

Saya bukan sebatas mengenal, melainkan sudah menganggapnya saudara. Pertemuan kami sebermula, ketika saya di masa remaja telah menebar banyak puisi di media massa. Korrie punya satu habitus, yang orang pengarang biasa tidak punya: pengarsip yang baik. Potongan-potongan kliping korannya luar biasa. Saya pernah menyaksikannya.

Hubungan saya dengan Korrie Layun Rampan bukan sebatas sastra, melainkan juga persaudaraan dan kemanusiaan. Itu yang saya rasa. Juga tertanam pada sesama sastrawan dan pengarang lain.

Tahun 1986 ketika itu. Saya masih remaja. Menulis puisi dan cerber di Jawa Pos. Agaknya, itu menarik perhatiannya. Ia mengumpulkan karya-karya saya, sehingga memasukkan nama saya ke dalam buku babon-sastra: Leksikon Susastra Indonesia (Balai Pustaka, 2000: 390).

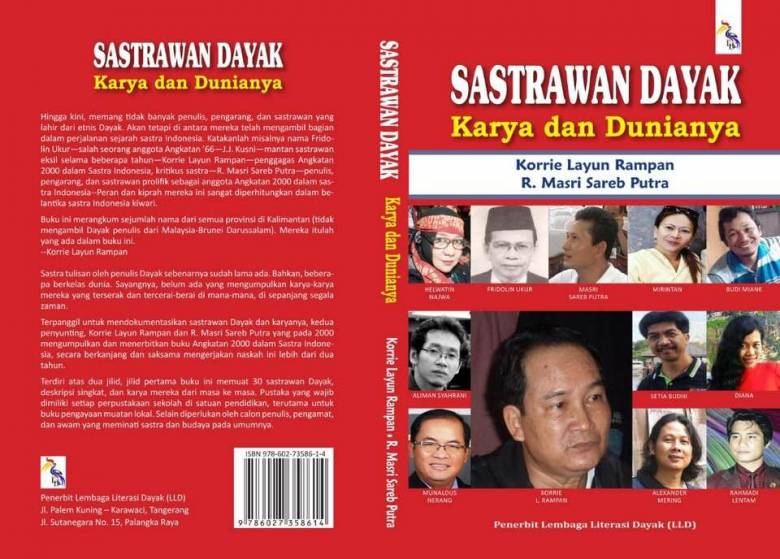

Pada tahun yang menandai alaf ke-2 berakhir itu pula, kami membikin gempar panggung sastra Indonesia. Korrie mengumpulkan materi, lalu kami menerbitkan setonggak buku bersejarah yang diberi judul Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia. Di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yassin Cikini, Jakarta. Buku dengan bobot hampir 0,5 kg itu di-launching dan dibedah. Saya, mewakili Penerbit PT Grasindo, waktu itu, memberi Sambutan.

Itu buku jilid 1. Akan terbit jilid 2, dan seterusnya. Namun sayang, naskahnya kini masih perlu ditelusuri dengan keluarganya di Barong Tongkok, Kaltiim.

Hubungan saya dengan KLR bukan sebatas sastra, melainkan juga persaudaraan dan kemanusiaan. Itu yang saya rasa. Juga tertanam pada sesama sastrawan dan pengarang lain, seperti ini:

“Atap Seng perlu kita fikir menggantinya dengan atap dari Kayu Ulin atau Kayu Masupang.” Demikian sahabatku, sastrawan dan dosen di Unlam, Budhi Borneo menulis kepada saya. Itu di beranda FB, 16 September 2019. Serta merta ia terenyuh, melihat penampakan pintu gerbang Rumah Sastra Korrie Layun Rampan.

Para pengarang Kalimantan tak pernah lekang ingatan padanya. Mari saya kisahkan secuil akhir hayatnya. Satu artikel dimuat Kompas, di mana Korrie mengeluhkan nasib pengarang. Saya katakan: jangan lagi bergantung pada Penerbit. Kita wajib mengubah citra pengarang zaman old: mata sayu, perokok berat, kaos kutang, dan …. sarungan.

Mendengar kata saya, ia pun terpingkal-pingkal.

“Kamu wajib memulainya!”

Sore. Ditingkah oleh gerimis yang titis. Saya berangkat dari ujung ke ujung. Dari Tangerang ke bilangan Cempaka Putih. Perjalanan antar-provinsi. Hanya demi seorang sahabat.

Di Paviliun Arafah atas kamar 8, Rumah Sakit Islam, Cempaka Putih, Jakarta. Matahari mulai terbenam. Sore segra akan dibekap malam.

Sendirian. Saya menyusuri lorong rumah sakit bercat hijau itu. Melintas, memintas cukup jauh dari resepsionis. Berjalan lurus, lalu mentok kanan, naik tangga lantai dua. Bertemulah saya dengan kawan-rapat, sekaligus lawan latih tanding saya soal sastra budaya, khususnya Dayak.

“Hai!” katanya seraya mengulur tangan.

“Hai juga!” kata saya.

Ia masih mengenal siapa yang datang. “Baru saja Taufik (Ismail) dari sini.”

“O ya?”

Saya pun mengamati dirinya. Botol infus berdiri dengan kaku. Hidungnya penuh dengan selang. Suaranya sedikit parau, tapi sangat jelas intonasinya.

Saya mengamati keadaan dengan saksama. Saya ambil tangannya erat. Saya genggam. Kami seperti dua petarung. “Lekas pulih, ya! Banyak pekerjaan menanti kita. Sastra Dayak terutama. Kamu kan memiliki otoritas sastra, setelah Jassin. Apa yang kau katakan, habis perkara. Seperti Paus (Jassin dibaiat “Paus Satra Indonesia oleh Gayus Siagian) locuta, causa finita”.

Ia senyum. Sumringah.

“Ya, bagian saya sudah selesai.”

“Di mana?”

“Sama situ!” ia menunjuk istrinya.

Dan memang kami merencanakan menerbitkan buku yang di dalamnya akan memuat profil sastrawan Dayak dan karyanya.

Kami pun ngobrol ngalor ngidul. Tentang banyak hal. Tentang novel saya, Keling Kumang, yang ia beri endorsement. Katanya, “biar pembaca selesai membacanya. Novel itu indah. Bukan saja kandungan isinya, melainkan juga pilihan katanya.”

Saya merasa tersanjung.

Saya membawa titipan dari penyair Dayak yang tinggal Pontianak, Budi Miank. Saya minta endorsement Korrie untuk kumpulan sajak Miank, Ombon: Perempuan Pengembara. Saya sarikan isi sajak-sajak Miank dalam untaian kata-kata lisan padanya yang sedang terbaring.

Kata Korrie, “Puisi-puisi tematik tentang Dayak masih sangat langka. Disebut tematik karena tema dalam kumpulan puisi ini khas mengangkat khasanah dan dunia Dayak, seperti: tembawang, hutan, ladang, dan sebagainya. Inilah sastra kontekstual, sekaligus regional.”

Miank pemyair beruntung. Itu endorsement terakhir Korrie. Pasti, suatu masa di kemudian hari nanti, hal itu menjadi catatan yang bernilai sejarah!

Obrolan pun makin ramai. Tak terasa, dua jam saya di sana. Maka saya pun pamit. Saya membawa buku. Satu diminta ditinggal oleh istrinya. Sebelum pamit, kami masih sempat saling rangkul. Dalam hati, saya tak ingin lekas kehilangan kampiun sastra itu. Apalagi, sesama Dayak. Tidak satu dalam seabad kita punya orang seperti itu.

***

Hari pun berlalu.

Saya rencana, seminggu kemudian berkunjung lagi. Sekalian membawa buku cetak ulang buatnya, titipan dari Penerbit: Api Awan Asap dan Upacara yang, konon kabarnya, ia belum pernah lihat.

Hari Rabu (18/11-2015) saya inbox menanya berita. Saya tahu, yang jawab istrinya. Dijawab, “Tak sadarkan diri sejak kemaren.”

Dalam hati, saya berharap, semoga ada keajaiban. Saya ajak kawan-kawan mendoakan.

Saya sudah minta buku ke penerbit untuk dibawa. Namun, Kamis pagi (19/11) pukul 07.55) ia mengembus napas terakhir. Buku contoh pun tak pernah sampai.

Ada “titipan” Korrie pada saya, yang saya kira wajib dilunasi. Saya diminta meneruskan karya dan perbuatan-sastranya. Waktu itu (2015), kami berjanji berbagi mengumpulkan profil dan senarai karya sastrawan dan pengarang Dayak.

Pada 19 November 2015.

Malaikat maut pun datang, menjemputnya.

Jasadnya kemudian disemayamkan dua hari di RS Cikini, Jakarta. Ia dibawa kembali ke kampung halaman, ke rumah sastra miliknya.

Ia pernah cerita pada saya, banyak karyanya terserak. Tapi yang terkumpul sekitar 200-an buku. Ahli warisnya semoga teliti dan tekun menelisik karya-karyanya di berbagai Penerbit. Jangan sampai orang lain menikmati jerih payahnya tanpa keluarga dan ahli waris tahu.

Satu yang saya suka: Berita yang Tak Pernah Sampai kepada Raja. Ke mana ya?

Selain itu, saya merekam karya-karyanya bernuansa Dayak sbb: Perawan, Riam, Penari dari Isuy, Tarian Gantar, Perhiasan Bulan, Api Awan Asap, Lou Abung, Keluarga Tawanan, Matahari, Matahari Lembah Dalam, Perbatasan, Lingkaran, Keluarga Rinding, Intu Lingau, dan Percintaan Sungai.

Kami kerap sekamar ketika jadi juri dan narasumber. Ia bercerita kepada saya, “Tujuan membuka wilayah geografi kehidupan orang Dayak yang selalu terpuruk dan menjadi umpan kegagalan. Banyak hak ulayat mereka harus berpisah tangan kepada kaum konglomerat yang mengambil begitu saja tanah-tanah mereka, menggunakan kebijakan aji mumpung; di mana mereka membutuhkan uang dan uang itu ada di tangan konglomerat. Tanah dan hak ulayat mereka pergi dan tinggal mereka terpuruk menjadi koeli dan budak di tanah mereka sendiri. Hal inilah yang membutuhkan perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Dayak dengan perlawanan untuk memenangkan kehidupan.”

Ada satu “titipan”, lebih kepada wasiat sebenanya dari Korrie pada saya. Sesuatu yang saya kira wajib dilunasi. Saya diminta meneruskan karya da perbuatan-sastranya. Waktu itu (2015), kami berjanji berbagi mengumpulkan profil dan senarai karya sastrawan dan pengarang Dayak. Buku itu, 2019, telah terbit. Saya jejalah di dunia maya, Google, rupanya akademisi Budhi Borneo telah pun mengunggah e-booknya. Itu edisi terbatas. Masih akan disempurnakan. Di sana sini, terjadi kesalahan tipo.

Sayang Korrie tidak sempat melihatnya. Tapi saya, sesuai kaidah dan tata krama, tetap berkomunikasi dengan ahliwarisnya.

***

Korrie itu orangnya periang.

Kebiasaannya, membentuk seulas enyum dulu, baru bicara. Dan saya kerap membuatnya tertawa, hingga terpingkal-pingkal.

Manakala kami sekamar di hotel, ketika jadi juri sayembara, saya senantiasa suka mengisahkan cerita pandir orang tua Dayak zaman old. Korrie, kalau sudah tertawa, sulit dipadamkan. Saya suka melihatnya.

Kata saya, bahasa Dayak dia, Benuaq, begitu sulit ditulis dan diucapkan. Nama kampungnya saja Sekolaq Joleq. Banyak huruf mati, dan itu tak biasa. Maka saya pura-pura salah ucap: sekolah jelek!

Korrie tertawa, tanpa henti. Sembari memegang perut.

Ah, ah! Itu sudah lama. Lebih 5 tahun lalu.

Vita brevis, ars longa!

***